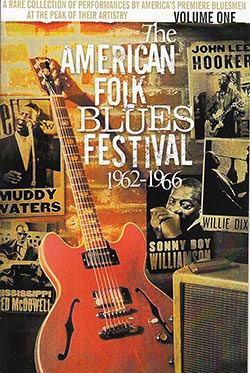

The American Folk Blues Festival 1962-1966, Vol. One

Dopo aver già parlato qualche anno fa di The British Tours, uscito isolato e posteriormente (2007) rispetto ai primi tre DVD di questa serie di registrazioni storiche e fondamentali pubblicati tra il 2003 e 2004, vado a ritroso e riparto dal primo volume.

Il lato positivo di questi ritardi fisiologici è, magari, poter eventualmente interessare una nuova fetta di appassionati che all’uscita di queste riprese era ancora troppo giovane o disinteressata, allungando così la vita a episodi musicali che meritano l’ambito dell’eternità. Scriverne, poi, è per me una scusa per rivederli, a volte cogliendo aspetti dapprima sfuggiti.

Sto parlando dei filmati dell’American Folk Blues Festival apparsi sul mercato nella scia delle iniziative americane per il cosiddetto “Year of the Blues” (2003), celebranti il primo secolo di vita di questa forma artistica unica; la più nota di quelle iniziative i sette film a tema per la televisione prodotti da Martin Scorsese.

Queste registrazioni ormai di cinquant’anni fa, tenute in cantina per quarant’anni, furono magistralmente catturate in Germania in uno studio televisivo di Baden-Baden durante i tour europei dei bluesman americani nell’ambito appunto dell’AFBF, festival itinerante annuale intrapreso da due coraggiosi appassionati, Horst Lippmann e Fritz Rau, a partire dal 1962 e fino al 1970 con regolarità, poi nel 1972, e infine per un ultimo periodo, dal 1980 al 1985.

Il festival ebbe forte impatto nell’Europa degli anni Sessanta e alimentò il blues revival, lo stesso che per effetto di ritorno dopo qualche anno si riflesse anche negli USA, e si può dire che il suo ideologo fu Joachim Berendt, autore di diversi libri sul jazz (1) e conduttore di una serie televisiva (Jazz Gehört und Gesehen) diretta e prodotta da Lippmann. Berendt, alla fine degli anni 1950, al ritorno da Chicago smentì l’idea diffusa in Europa che il blues fosse una musica morta, avendolo trovato anzi in ottima salute; suggerì quindi di chiamare quanti più possibili artisti attivi su quella scena, recuperando il costo del tour con i proventi di contemporanee produzioni televisive. In realtà Rau, Lippmann e Berendt erano appassionati di jazz, però amavano e rispettavano il blues contrariamente all’ignorante snobismo di molti jazzofili nei confronti della forma madre, e avevano compreso che il blues non solo era il fondamento, ma anima stessa del jazz e fonte della musica moderna.

(Used by permission of Fairfield Hall)

Lippmann organizzò il tour in vari paesi del nord Europa convinto che avrebbe avuto successo presso i fan del jazz, che secondo il suo punto di vista sarebbero accorsi in massa. Mentre sulla prima parte della previsione non si sbagliò, l’altra aspettativa fu tradita dalla mancanza della platea che i produttori s’aspettavano: fu una vera sorpresa vedere l’interesse di un nuovo pubblico disomogeneo e stratificato del quale s’ignorava l’esistenza.

Da una parte si trattava di giovani che non erano cultori di jazz e blues nello specifico, ma interessati a tutto ciò che di originale arrivava da oltreoceano riguardo a qualsiasi genere della musica popolare americana. Tra questi, una fetta era invece composta da amanti del blues che già avevano acquistato i pochi dischi disponibili e più o meno conoscevano i nomi in programma. In particolare in Inghilterra, dove il primo e unico show del 1962 a Manchester produsse un effetto devastante, concludendosi con assalto di palco e lanciando di fatto l’inizio del british blues, anzi più in generale della british invasion o del british rock come preferisco chiamarlo (rispetto a “british blues”) perché in ambito inglese è chiaro che, anche dagli interpreti più vicino al linguaggio del blues, si trattò di una forma di rock ‘n’ roll: per natura e tempi non poteva che esser così. Comunque, non fu un caso che dopo sei mesi dal tour uscì il primo numero della rivista Blues Unlimited, in largo anticipo sulla prima rivista americana di settore, Living Blues, nata nel 1970.

Non essendoci pubblicazioni ufficiali la notizia di quell’unico concerto inglese si sparse a voce, via telefono, tra quegli appassionati e musicisti (2) consapevoli che il blues, anche quello elettrico del dopoguerra e in particolare di Chicago, era la fonte dalla quale loro stessi e la musica rock in generale stavano e avrebbero preso ispirazione. Per loro i bluesman afroamericani erano personaggi più appartenenti al mito che alla realtà, e la possibilità di vederli in azione dal vivo era stato fino allora un desiderio neppure immaginabile.

L’altra tipologia di pubblico erano i puristi del folk revival i quali, rifiutando l’evidenza che il blues aveva continuato l’evoluzione grazie all’apporto elettrico – e soprattutto volendo ignorare che l’avesse fatto in modo purissimo – consideravano vero blues solo la forma acustica, in pratica solo le forme antecedenti la seconda guerra. Bisogna ricordare che Muddy Waters, quando s’esibì la prima volta in Inghilterra nel 1958 come faceva normalmente in patria, cioè con la chitarra elettrica, fu aspramente criticato dalla stampa e dal pubblico (v. la parte finale del primo articolo su Otis Spann).

Willie Dixon fu arruolato da Lippmann per ingaggiare gli artisti, poi fu di fatto il direttore artistico organizzando in patria e mettendo insieme le prove e gli spettacoli finali in Europa, oltre che partecipare come contrabbassista (e in poche occasioni come solista alla chitarra).

I primi ad arrivare, nel 1962, furono Memphis Slim, T-Bone Walker, l’armonicista Shakey Jake, Sonny Terry & Brownie McGhee, John Lee Hooker, Helen Humes e il batterista ‘Jump’ Jackson.

Anche se sarebbero state più interessanti le riprese dei concerti piuttosto che le messinscene nello studio televisivo, il filmato cattura l’attenzione già dall’inizio con la performance di T-Bone Walker alla semiacustica, empatico come sempre, e la bella voce calda di Shakey Jake intonante Call Me When You Need Me.

Tra i compiti degli artisti c’era anche quello di introdurre il collega successivo, scelta azzeccata per vari motivi, dall’internazionalizzazione del filmato grazie alla lingua inglese, alla possibilità di vedere e sentire come agivano e parlavano musicisti che fino a quel momento erano stati solo nomi su dischi, fino all’evitare fratture causate da personale alieno dato che l’intenzione era di riprenderli in scene (ahimè cartonate) rimandanti alla vita nelle comunità afroamericane in contesti rurali e cittadini.

Tocca quindi a T-Bone presentare Sonny Terry & Brownie McGhee all’opera con Hootin’ Blues e la notevole coesione ritmica che li contraddistingueva, simulando una festa (di un sabato sera in Louisiana, dice T-Bone) nella ricostruzione di un back porch animato da comparse ballanti.

Le esibizioni televisive sono piuttosto brevi, ma simboliche, come quella di Memphis Slim che con potente vocione canta The Blues Is Everywhere accompagnandosi al piano in una riproduzione di un locale notturno, con Dixon al contrabbasso che s’intravvede riflesso nello specchio, mentre T-Bone alla chitarra e Jump Jackson alla batteria fanno il loro bel lavoro in sottofondo senza essere inquadrati.

Nonostante l’atteggiamento compassato per via del contesto (si nota in particolare nei primi anni) e il desiderio di far bene davanti a un pubblico molto diverso da quello a cui erano abituati, i bluesman sono anche abbastanza disinvolti se si pensa che per loro era una situazione totalmente inedita e sconosciuta, dal fatto d’esser ripresi a quello dell’esibirsi in vere sale da concerto, dagli ambienti fino all’inaspettata idolatria del nuovo pubblico, a loro aliena in patria. Queste novità naturalmente furono sorprendenti anche per coloro che seguirono, perché come abbiamo visto dopo il successo del primo, e quello che doveva essere unico tour, Lippmann e Rau decisero di farlo diventare evento annuale.

Nell’organizzare quello del 1963 (Germania, Francia, Inghilterra e paesi scandinavi), Lippmann si recò personalmente a Chicago per ingaggiare Muddy Waters, e oltre a Memphis Slim e Dixon, il cast vide la presenza di Sonny Boy Williamson II, Big Joe Williams, Otis Spann, Victoria Spivey, Lonnie Johnson, e la consueta sezione ritmica di Memphis Slim, Matt ‘Guitar’ Murphy e Bill Stepney.

Questa volta Muddy per non deludere i puristi si portò la chitarra acustica, ottenendo quasi lo stesso effetto di cinque anni prima, ma per il motivo contrario, sui fan inglesi che lo avevano conosciuto attraverso i dischi Chess di blues elettrico. Dopo un paio di brani acustici bilanciò i capricci del pubblico e della critica esibendo come qui la sua epica Got My Mojo Working in modalità felpata e in principio quasi sussurrata, accompagnato dalla band, che riceve il segnale di Muddy di “stare bassa”. Vederli schierati in prospettiva uno dietro l’altro a formare una serpentina di talenti unici e irripetibili è un colpo d’occhio micidiale; Muddy in primo piano, Sonny Boy seduto poco più in là, dietro Bill Stepney, più in là e avanti ‘Guitar’ Murphy, Otis Spann che esce sullo sfondo e Dixon che chiude l’onda a sinistra.

Spettacolare la presentazione di Sonny Boy a Lonnie Johnson, che con Otis Spann, Dixon e Bill Stepney incanta con la sua classe e sapienza via Another Night to Cry. Non mi stanco mai di guardare e sentire quest’uomo, ed è stupefacente il magnetismo e il carisma di questi artisti: nello sguardo e nel suono emanano flussi pregni di vissuto, come nella Nine Below Zero che Sonny Boy Williamson, (3) vero personaggio, conduce con la sua elastica flemma e la complicità della sezione di cui sopra.

Otis Spann, già introdotto da Memphis Slim prima, è di nuovo presentato per il suo momento solista dalla sua più grande fan, Victoria Spivey, con ciò che sul DVD hanno chiamato Spann’s Blues. Il titolo è approssimato, sia perché è un boogie e sia perché è più o meno lo stesso registrato nelle sue belle sessioni solistiche Storyville quando il tour toccò Copenaghen (16 ott. 1963), dove infatti si chiama Spann’s Boogie, solo che là è uno strumentale. Qua, con le parole, potrebbe intitolarsi per inerenza I Got a Gal o Built up from the Ground, titoli che in effetti sono nella sua discografia più oscura e introvabile (nello stesso periodo e tour, usciti solo su vinile). In tre minuti mostra la sua eccellenza pianistica e vocale, in piena confidenza e seguito a ruota da un accompagnamento attillato idealmente su misura da parte di Dixon, Matt Murphy e Bill Stepney. Guardatelo, riguardatelo, e guardatelo ancora. Alla fine presenta Muddy con il fare di chi non è abituato a parlare in pubblico, a stare davanti alle telecamere o in primo piano, e perfino questo è emozionante.

Big Joe Williams è solitario e tonante con la sua chitarra unica a nove corde mentre narra di un patrigno cattivo con Mean Stepfather, improvviso balzo nel profondo sud. Come fanno a dare così tanto in così poco tempo è un mistero, mistero svelato dalla loro grandezza. Il cast intero è poi nel finale con Bye Bye Blues di Memphis Slim (Bye Bye Baby) in cui ognuno canta una strofa di un proprio brano, e breve occasione per sentire anche Victoria Spivey, la cui esibizione solista manca, e anche qui fa impressione la sfilata dei grandi: uno spettacolo così, con tanti pezzi grossi in un sol colpo, era inusuale anche in America.

Nel 1964 furono scritturati Howlin’ Wolf, Sugar Pie DeSanto, John Henry Barbee, Sunnyland Slim, Sleepy John Estes, Hammie Nixon, Lightnin’ Hopkins, Sonny Boy Williamson, e la sezione ritmica di Dixon, Hubert Sumlin e Clifton James. Per Sonny Boy, tra i beniamini dell’anno prima e adeguatosi allo stile inglese con bombetta e bastone da passeggio, fu l’ultimo tour perché morì sei mesi dopo. Colui che impressionò maggiormente quell’anno fu Howlin’ Wolf (i tre brani di quest’occasione sono nel vol. 2), mentre Dixon lasciò moltissimo materiale su nastro ai fan e ai musicisti con cui entrò in contatto, come gli Yardbirds e gli Stones.

Dell’infornata 1964 qui c’è solo Willie Dixon (“amico di tutti”), presentato da Sunnyland Slim in una situazione che non era il suo forte, cioè come solista alla chitarra acustica, in Weak Brain and Narrow Mind, un suo testo (non tutto in rima e non in forma blues) accompagnato solo da accordi. Data la profondissima e ingombrante voce di Dixon, non in grado di estendersi agilmente oltre la sua gamma, e l’insolita cupezza (rispetto a ciò che ha scritto per i colleghi) ha un effetto abbastanza inquietante. Negli anni 1965 e 1966 Dixon non andò, continuando però a gestire il booking di molti bluesman di Chicago anche per il festival.

Nel 1965 ci furono Big Mama Thornton, Big Walter Horton, J.B. Lenoir, Buddy Guy, J.L. Hooker, Eddie Boyd, Fred McDowell, Jimmie Lee Robinson e Fred Below. Sono quattro le testimonianze estratte da quell’anno e tutte esemplari, in due casi con una sezione d’accompagnamento al massimo splendore.

Dixon è sostituito al basso elettrico da Jimmie Lee Robinson (allora chiamato Lonesome Jimmy Lee) che, insieme a un Buddy Guy che tutti (o quasi) vorremmo ancora così e a un Fred Below come sempre da manuale, accompagna Eddie Boyd in Five Long Years: favoloso. Impeccabile anche Big Walter Horton nello strumentale Shakey’s Blues, davanti a un fondale che ricorda casa sua a Chicago; non inquadrata ma presente la stessa pregiata ritmica.

Sono invece solitari e come al solito vibranti sia l’incantatore urbano John Lee Hooker con il suo Hobo Blues, che il mago dell’ipnosi rurale del nord Mississippi Fred McDowell, con Going Down to the River. Mistiche e ineguagliabili le evocazioni riverberate di McDowell con i suoni della chitarra avvinghiati alla sua voce.

Nel 1966 sbarcarono Otis Rush, Sippie Wallace, Junior Wells, Robert Pete Williams, Little Brother Montgomery, Sleepy John Estes, Yank Rachell, Roosevelt Sykes, Big Joe Turner, e la sezione ritmica Jack Myers e Fred Below.

Otis Rush è ripreso nel 1966 con la sua epocale I Can’t Quit You Baby, grondante sudore in un teatro davanti a un’impassibile platea. Trasmette un che di tenebroso e inafferrabile, accompagnato da Jack Myers, Fred Below e Little Brother Montgomery, quest’ultimo non inquadrato (lo si vede poi con Sippie Wallace), né accreditato nelle note, mentre Roosevelt Sykes si vede solo come presentatore. Sorprende ancora come riescano a smuovere tanta roba con poche note torbide e quiete, in un’immobilità che viceversa ispira abbandono totale, alla faccia di coloro che s’agitano inutilmente su un palco.

Stesso luogo e accompagnamento per l’immensa Sippie Wallace, contemporanea di Bessie Smith e parte della talentuosa famiglia texana Thomas, che in pieno stile classic blues dei primi decenni del secolo scorso dispensa consigli alle donne con Women Be Wise (non fate pubblicità al vostro uomo, tenete la bocca chiusa, non dite quant’è buono altrimenti ve lo rubano). Junior Wells è con la stessa ritmica più Otis Rush in Hoodoo Man Blues, blues incantatore e carisma a volontà.

Nel 1967 vennero Little Walter, Hound Dog Taylor, Son House, Bukka White, Skip James, Koko Taylor, Sonny Terry & Brownie McGhee, nel 1968 J.L. Hooker, Big Walter Horton, Eddie Taylor, T-Bone Walker, Jimmy Reed, Big Joe Williams e Curtis Jones. In questi due anni le registrazioni furono in lingua tedesca e a carattere ibrido, cioè con esibizioni live davanti a un pubblico ma in uno studio, purtroppo interrotte da interviste con vari ospiti e interventi frequenti del presentatore, per trasmissioni televisive documentaristiche.

Meglio nel 1969, con performance dal vivo senza orpelli o effetti speciali, e a quell’anno appartengono i due bonus cut di Earl Hooker presenti qui. Si tratta ancora di reperto fortuito dato che Hooker scomparve pochi mesi dopo, nell’aprile 1970, dopo anni di salute precaria a causa della tubercolosi. Dapprima lo si vede dietro le quinte intrattenere i colleghi facendo il rispettoso verso all’indimenticabile Texas Troubadour Ernest Tubb con Walking the Floor over You (si nota Clifton Chenier divertito), poi in scena con il bassista Mac Thompson e il batterista Robert St Julien in uno dei suoi spericolati strumentali, Off the Hook.

Il blues sul finire degli anni Sessanta stava continuando la sua evoluzione, soprattutto a Chicago, e se di quel periodo Magic Sam è forse colui che ha ispirato e influenzato di più, Earl Hooker, multistrumentista e virtuoso della chitarra, impersonava la summa delle esperienze passate confluenti in nuove sonorità.

Per i musicisti afroamericani discriminati in patria e in precariato a causa della generale caduta della richiesta di blues negli anni 1960 (fatta eccezione per i clienti dei juke-joint del sud e dei ghetti urbani), tutto quell’interesse verso la loro musica si rivelò assolutamente inaspettato. Anche il trattamento ricevuto fu una novità: vitto e alloggio nei migliori alberghi, pullman decenti, interviste, teatri e concert hall storici in cui avevano suonato grandi compositori di musica classica, e sempre stipati oltre i posti disponibili. Comprensibilmente alcuni di loro allungarono la permanenza oltre il tour, come Sonny Boy Williamson che rimase tre mesi in Inghilterra adorato dagli esponenti del british blues, Memphis Slim che si trasferì per sempre a Parigi, ed Eddie Boyd che rimandò il ritorno a Chicago a due anni dopo, nel 1967, per poi tornare definitivamente a vivere in Europa, in Finlandia.

Da non perdere è anche il vol. 2, integrante per gli stessi anni con Howlin’ Wolf, Lightnin’ Hopkins, Roosevelt Sykes, Big Mama Thornton, e altri due bonus live del 1969, di Magic Sam, tratti dalla stessa occasione di Earl Hooker.

(Fonti: Liner notes di Rob Bowman a The American Folk Blues Festival 1962-1966, Vol. One, Reelin’ In The Years Productions, S. Diego, California, 2003).

- Il suo “Il libro del jazz”, edito da Garzanti, fu il primo testo che lessi sulla materia e mi aprì un mondo.[↩]

- Ad es., a Manchester erano presenti Paul Jones, Jimmy Page, Brian Jones, Keith Richards e Mick Jagger, in quelli dell’anno successivo Long John Baldry, Alexis Korner, Cyril Davies e l’autore John Broven.[↩]

- Che Kim Wilson abbia preso tantissimo da Williamson lo si evince qua in modo molto evidente.[↩]

È vietata la riproduzione anche parziale di questo articolo senza autorizzazione