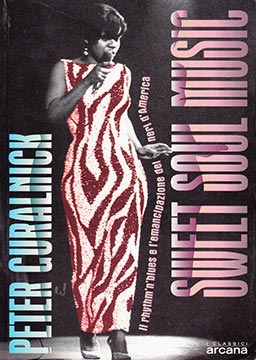

Peter Guralnick – Sweet Soul Music

«La musica soul del Sud è il prodotto di un’epoca e di un insieme di fattori sociali difficilmente ripetibili».

Questa frase dell’autore in premessa racchiude non solo il contenuto del testo, ma anche la natura del genere soul, essenzialmente legata a un’era di grandi cambiamenti, gli anni 1960.

Peter Guralnick ammette che quando inizia a scrivere il libro ha alcuni preconcetti e idee non veritiere sulla soul music, una serie di pregiudizi storici e culturali che dopo qualche anno di ricerche e interviste da costa a costa saranno ribaltati.

Del resto Guralnick è del 1943, ha assistito all’esplosione del “movimento soul” come spettatore attivo, dai primi segnali mandati da artisti R&B o gospel nella seconda metà degli anni 1950 al picco raggiunto nel decennio successivo, fino alla decadenza nei primi anni 1970, forse non a caso dopo la morte di Martin Luther King. Quindi può essere difficile comprendere appieno un accadimento di tale evoluzione e portata mentre è in atto, sia dal punto di vista personale che collettivo; è più facile quando il ciclo è concluso, la polvere s’è posata sui dischi, e gli stessi protagonisti possono raccontare la loro storia rileggendola da una certa distanza. Ad esempio, Guralnick dovette ricredersi sull’idea di una musica di pura ribellione, talmente sciolta e disinibita da non accettare compromessi, aliena dall’industria, e di una musica di esaltazione, se non rivendicazione, di un “orgoglio nero” alla Marcus Garvey.

Sì, il southern soul agli inizi era lontano dalle manovre a tavolino, ed era basato sul gospel, emotivamente pregno, amato dai giovani neri come il rock ‘n’ roll dai giovani bianchi, e nuova, prima vera colonna sonora del movimento per i diritti civili degli afroamericani. Ma non era solo questo, non una realtà che potesse isolarsi e staccarsi da tutto, così come il rock ‘n’ roll non era solo il rifiuto dell’America borghese di Eisenhower.

Il fatto che il soul attingesse alle stesse tematiche del blues, soprattutto quelle dei sentimenti, elevandole alla massima potenza, che come il blues restasse legato alla chiesa pur profanandola e allo stesso modo fosse antifonale, melismatico, rituale, utilizzante un “gergo per iniziati”, era evidente anche alle orecchie di Peter Guralnick naturalmente, e tutto ciò è talmente chiaro oggi che è una bestemmia dire che il soul si dipartì completamente dalla musica che lo precedette, il rhythm and blues.

Però la spinta in avanti data dal suo successo era uguale a quella delle lotte per l’integrazione, andavano di pari passo e, al di là della ricorrente forma ballad sulle questioni sentimentali, c’erano anche brani di impegno sociale come Freedom Highway, Respect Yourself, We’re a Winner, I’m Black and I’m Proud, I Wish I Knew (How It Would Feel to Be Free) e la suprema A Change Is Gonna Come, consolidanti le idee sue e quelle di chi, come lui, aveva vissuto la soul music come l’espressione più piena del black power, della solidarietà afroamericana: un’avventura romantica indipendente da tutto e tutti, nata con scopi e speranze precise.

Fu Jerry Wexler uno dei primi a suggerirgli la verità su un percorso, un’evoluzione più che una rivoluzione.

La soul music non era altro che «[…] un nome, un’invenzione semantica. Era solo una tappa della musica, e si era sviluppata fino a un certo punto. Era rhythm and blues».

La sua teoria della “distinzione sacra” cominciò a vacillare. Ancora una volta erano stati i critici e i compilatori di dischi a fornire etichette, e a dimenticare dove quei cantanti affondavano le loro radici.

Ecco cos’era: una musica scaturita dal gospel, del quale mantenne la stessa struttura drammatica e l’emotività vocale, ed era rhythm and blues con un diverso effetto di tensione (quella forza che preme e tira fino al punto in cui sembra possa avvenire una rivoluzione) e uno sviluppato senso di misura (ciò che non fa avvenire la rivoluzione), tutto appoggiato sul filo della modulazione.

Inoltre, quando Guralnick cominciò a indagare dietro le quinte, e seppe come s’era lavorato da Stax e a Muscle Shoals, scoprì che in quegli ambienti il concetto di partecipazione non era ideologico, ma reale, e che il rapporto tra bianchi e neri non era come l’immaginava, dove il nero creava e il bianco depredava, o il nero l’artista e il bianco l’uomo d’affari. Il bianco entrò direttamente nella creazione e il nero diventò socio dell’attività, in modo casuale, non in base a progetti di interazione forzata che non avrebbero funzionato.

Infine, la scoperta che anche le indie, le etichette indipendenti, pur spesso gestite da veri appassionati, avevano come scopo primario quello di fare soldi e che quindi anche il soul, per forza di cose, era tutt’altro che estraneo all’industria. Non solo non viveva in un ideale (e idealista) isolamento, ma «procedeva fianco a fianco con il rock ‘n’ roll e la musica country lottando con loro per gli stessi dollari, e senza rinunciare mai alla speranza di raggiungere il mercato pop».

Fatte e analizzate queste premesse, l’autore descrive il retroterra sociale e musicale della breve ma potente epopea della soul music, forza trainante, guida e fenomeno che non mancò d’influenzare una lunga schiera di musicisti, e ogni ramo culturale del periodo.

Il racconto verte quindi sui diretti protagonisti, come Ray Charles, Sam Cooke, Otis Redding, Aretha Franklin, James Brown, Solomon Burke, Wilson Pickett, Rufus e Carla Thomas, Sam & Dave, Bobby Bland, Little Willie John, Joe Tex, Jackie Wilson, Al Green, Eddie Floyd, Arthur Alexander, Clarence Carter, James Carr, O.V. Wright, James e Bobby Purify, Don Covay, Johnnie Taylor, e altri, oltre ai gruppi vocali, già con lunga tradizione nel pop e nel gospel, che ne caratterizzarono la fase precedente, come i Ravens, gli Orioles, i Dominoes, i Clovers, i Drifters, i Midnighters, e ne costituirono l’ossatura poi, sia come background artistico dei grandi cantanti soul (quasi tutti provenienti dal gospel) sia come protagonisti diretti, tipo i Five Royales, (1) i Famous Flames (ex Gospel Starlighters) di James Brown e, naturalmente, i Soul Stirrers di Sam Cooke.

Ma non è tutto qui, perché sono portati alla luce molti altri personaggi che, per un motivo o per l’altro, hanno permesso l’esistenza stessa del soul, come i discografici Jerry Wexler (Atlantic), Jim Stewart e Estelle Axton (Stax), Tom Stafford, Rick Hall, Billy Sherrill (FAME), Quinton Claunch (Goldwax), Willie Mitchell (Hi Records), talent scout come J.W. Alexander, un impresario come Phil Walden o un dj come Quin Ivy, il quale da dilettante produsse uno dei più grandi successi di tutti i tempi, When a Man Loves a Woman (Percy Sledge).

Altrettanto importante la rosa dei musicisti accompagnatori, autori e/o produttori, architetti del southern soul come Steve Cropper, Dave Porter, Homer Banks, William Bell, Chips Moman, Dan Penn, Spooner Oldham, ‘Duck’ Dunn, Booker T. Jones, Al Jackson Jr, Wayne Jackson, Andrew Love, Lewis Steinberg, Willie Mitchell, Isaac Hayes, Deanie Parker, Donnie Fritts, Roger Hawkins, David Hood, Jimmy Johnson, Junior Lowe, Roosevelt Jamison, Jerry Butler.

Nell’intera e significativa vicenda ad emergere sono soprattutto i luoghi in cui s’è fatta la storia di questa musica, racchiusi in un triangolo composto da tre “M”, in particolare Memphis, città già cruciale per il blues, il rock ‘n’ roll e il rockabilly, dove Stax Records da un cinema in disuso divenne impero discografico e soprattutto “inventò” la soul music, e l’area di Muscle Shoals, sprofondata nella campagna dell’Alabama, che diede vita agli studi FAME e a quello genericamente riconosciuto come Muscle Shoals sound, ben dosato composto di melodia e ritmo che sul finire dell’era soul non mancò di attrarre i protagonisti del country-folk-rock degli anni 1970, ma anche Macon, Georgia, città in cui Otis Redding, una delle più grandi personalità del soul, mosse i suoi primi passi.

Questi erano laboratori vitali, sperimentali, e luoghi di scontro-incontro tra varie personalità ed esperienze, di cui Guralnick, pur inevitabilmente elevando queste realtà spazio-temporali in una dimensione che ha a che fare con il mito, non nasconde anche gli aspetti imperfettibili, i difetti oltre che i pregi, le mancanze oltre che il surplus, dando conto di un’avventura vista dal lato umano più fallibile al di là di quello geniale, ma dove il talento in opera era così tanto che perfino gli attriti, i fallimenti e le differenze facevano nascere belle cose. Tutto e tutti hanno avuto un ruolo mentre intorno l’universo delle radio e delle associazioni studentesche davano continui impulsi, e di lato correva la storia americana che cambiò il mondo.

Ovviamente protagoniste sono anche le canzoni, tante, testimonianza di un mondo che non esiste più e che a cercarlo oggi, anche nei vecchi luoghi di appartenenza, sembra non essere mai esistito da tanto è stato sognato anche durante il suo reale svolgimento.

La “morte di un sogno” (titolo del penultimo capitolo) è sempre in agguato, e l’autore fa coincidere il tramonto dell’era soul con la scomparsa del Rev. King, tra l’altro avvenuta poco dopo quella di Otis Redding, fatto quest’ultimo che scosse ulteriormente i già precari equilibri di Stax, ormai non più “famiglia”, ma vera e propria industria discografica in vena di restyling, accordi sottobanco e assunzioni esterne, che comunque anche negli anni seguenti continuò a sfornare successi. Le conclusioni sono amare, ma veritiere:

Ci sono pochi posti ai margini dell’industria dello spettacolo che riescano a tener vivi i sogni di grandezza; so che anche nel pieno del suo ultimo successo discografico [Guralnick si riferisce al doppio Soul Alive!, edito da Rounder nel 1984, ndr] Solomon Burke non riusciva quasi a trovare un impresario disposto a investire una cifra sostanziosa in qualcosa che realisticamente appariva solo come un fenomeno passeggero. Senza la messa in scena propria delle star è difficile essere una star.

Nessun vero revival è davvero possibile. Non si può replicare un sentimento, nonostante negli anni 1980 la musica soul del passato ebbe nuovo impeto e nuovo pubblico grazie ai Blues Brothers, e ci vuole tanto denaro per mantenere una vera soul band, farla viaggiare.

Soprattutto però, oltre all’aspetto commerciale sempre determinante nel successo o meno di una qualsiasi attività e nel suo perdurare, ciò che è venuta a mancare, suggerisce l’autore, è la “tranquilla fiducia della giovinezza”, e il sopraggiungere, sia per l’ascoltatore che per il musicista, di “troppi elementi di consapevolezza”.

L’inevitabile accumulo di conoscenze porta a non far sembrare più le stesse cose fatte oggi, anche se identiche a vent’anni prima, e l’unico modo per tenere in vita il soul (come il blues) non è sperare in un revival, ma è il sincero attaccamento degli appassionati. Alla fine, è per merito loro se il blues e il soul non sono davvero scomparsi.

Non morirà mai; continuerà a sollevare la testa nei luoghi più impensati, a simboleggiare un’era di speranze e di aspirazioni, a evocare zone del nostro paesaggio interiore che non sono sempre immediatamente accessibili o evidenti in una trascrizione letterale della musica.

- Ex Royal Sons, nome con il quale operarono in chiesa, abbandonata nel 1952. Il gruppo, e in particolare il suo chitarrista, Lowman ‘Pete’ Pauling, fu di grande influenza su Steve Cropper.[↩]

È vietata la riproduzione anche parziale di questo articolo senza autorizzazione